こちらのページではことばの遅れについてご説明しています。

1 ことばの遅れとは

ことばの遅れている状況は、言葉の理解は年齢相応なのに、言葉を話す事が遅れている運動型(表出性言語障害)と、言葉の理解が発達していないために話す事も発達してこない感覚型(受容性言語障害)の二つのタイプに分類することができます。

2 言語障害とは

言語障害とは、発音が不明確であったり、話し言葉のリズムがスムーズでなかったりするために話し言葉に夜コミュニケーションが円滑に進まない状況にあることや、そのために本人が引け目を感じるといった社会生活上不都合な状況にあることをいいます。

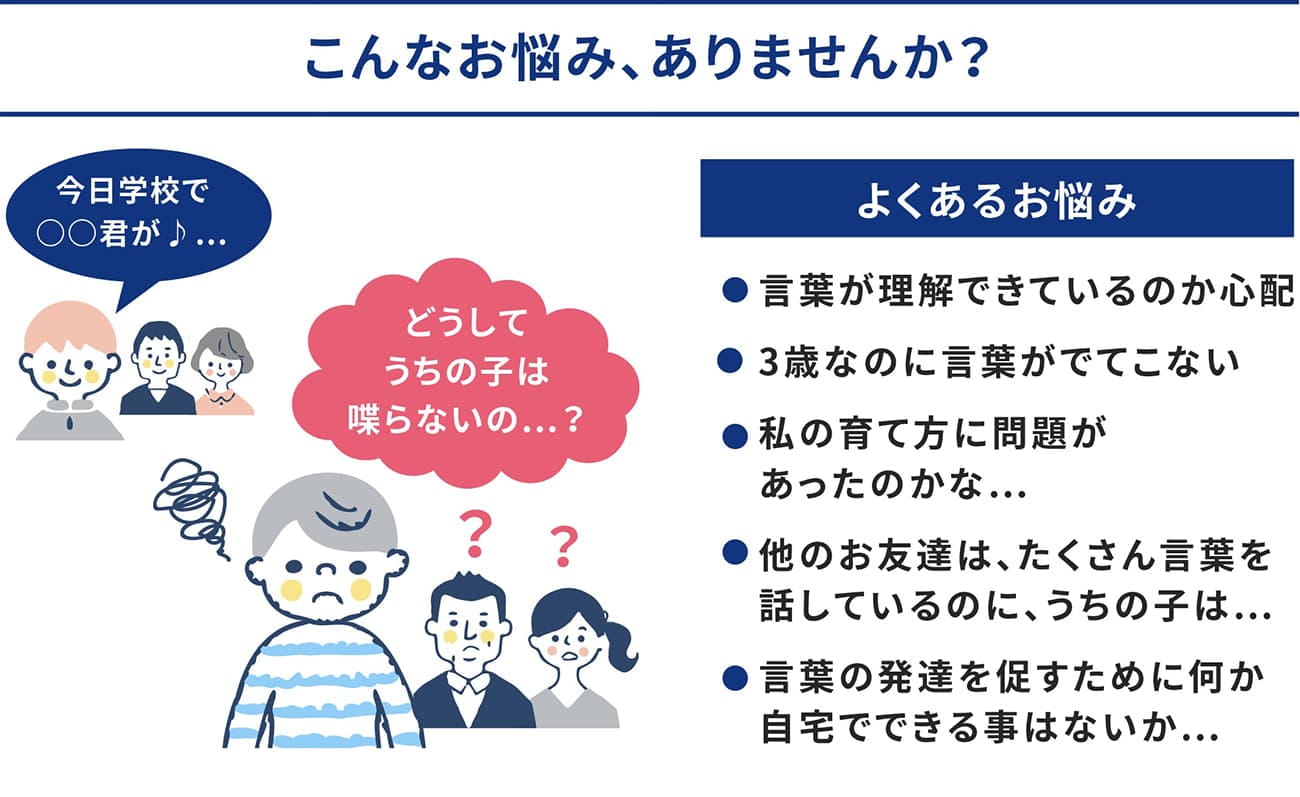

3 よくあるお悩みについて

大切なお子様の「言葉の遅れ」に気がつくきっかけは様々ですが、代表的なものとしては、以下のようなものがあります。もし以下の内容に共感された場合にはぜひ当サイトにお問い合わせください。

4

言語聴覚士はどのように

「ことばの遅れ」の有無を

判断しているの?

ことばの専門職である言語聴覚士は例えば以下のような方法で「ことばの遅れ」が発生している可能性のあるお子様の状況を判断しています。

小児言語聴覚士が

「ことばの遅れ」を

感じるお子さんに対してチェックするポイント

※これが全てではありません

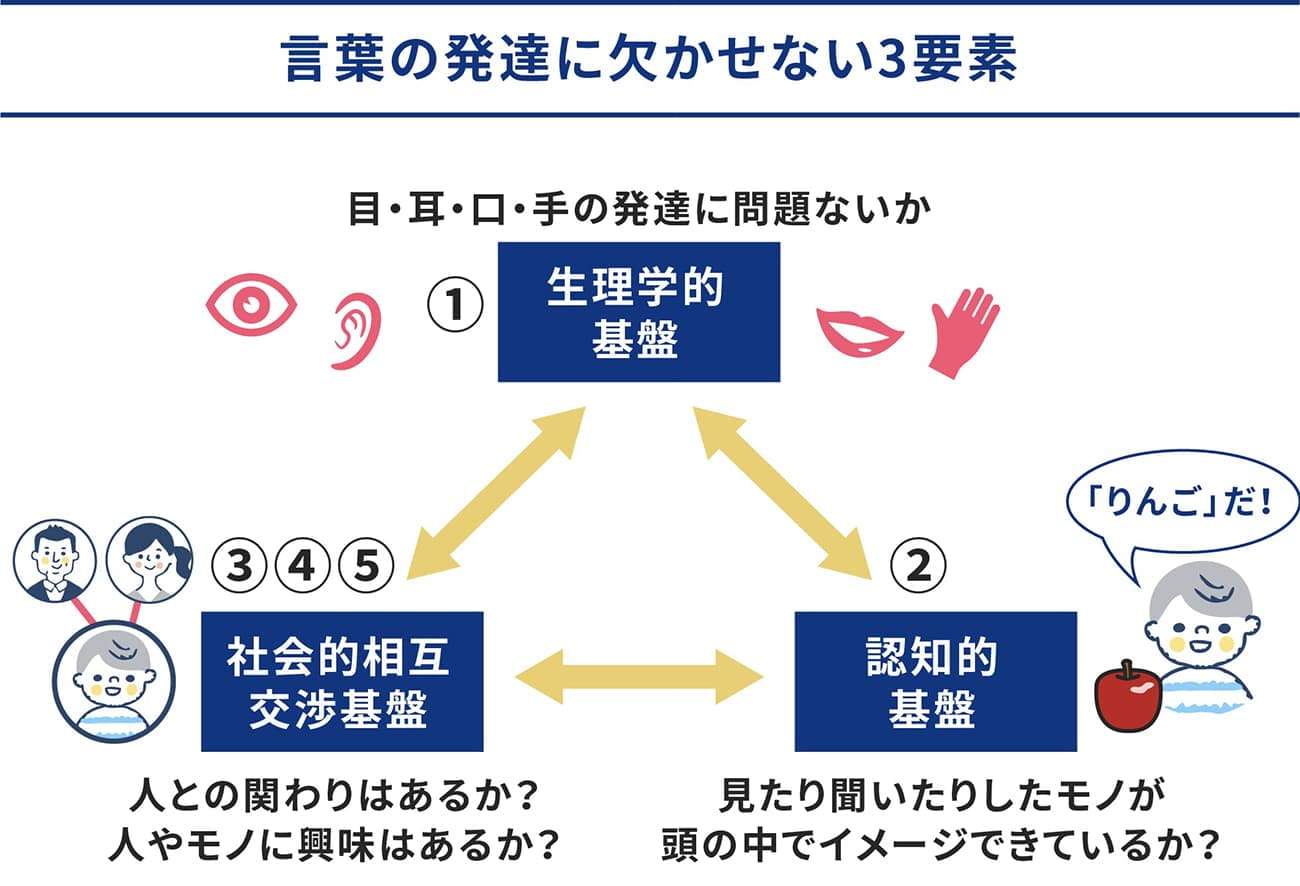

- ①耳の聞こえ(聴力)に問題はないか

- 例:耳元で指擦りをして振り向くかどうか

- ②簡単な指示理解ができるか

- 例:「おもちゃ取って」等の簡単な指示を理解して場面にあった行動選択ができるか

- ③ヒトやモノへの関心

- 例:他人との関わりはあるのか、指をさした方向に注意を向けるか、目線は合うか

- ④模倣(動作・音声)

- 例:「真似をして」で真似ができるか、手を挙げる、舌を前に出すなど

- ⑤意欲(発生)

- 例:言葉が発せなくても「あー」や「うー」などの発生はあるか・クレーン現象は見られるか ※クレーン現象:子供が何かしたい時に、他人の手を取って欲求を解消したり表現すること(おもちゃを取ってほしい時など)

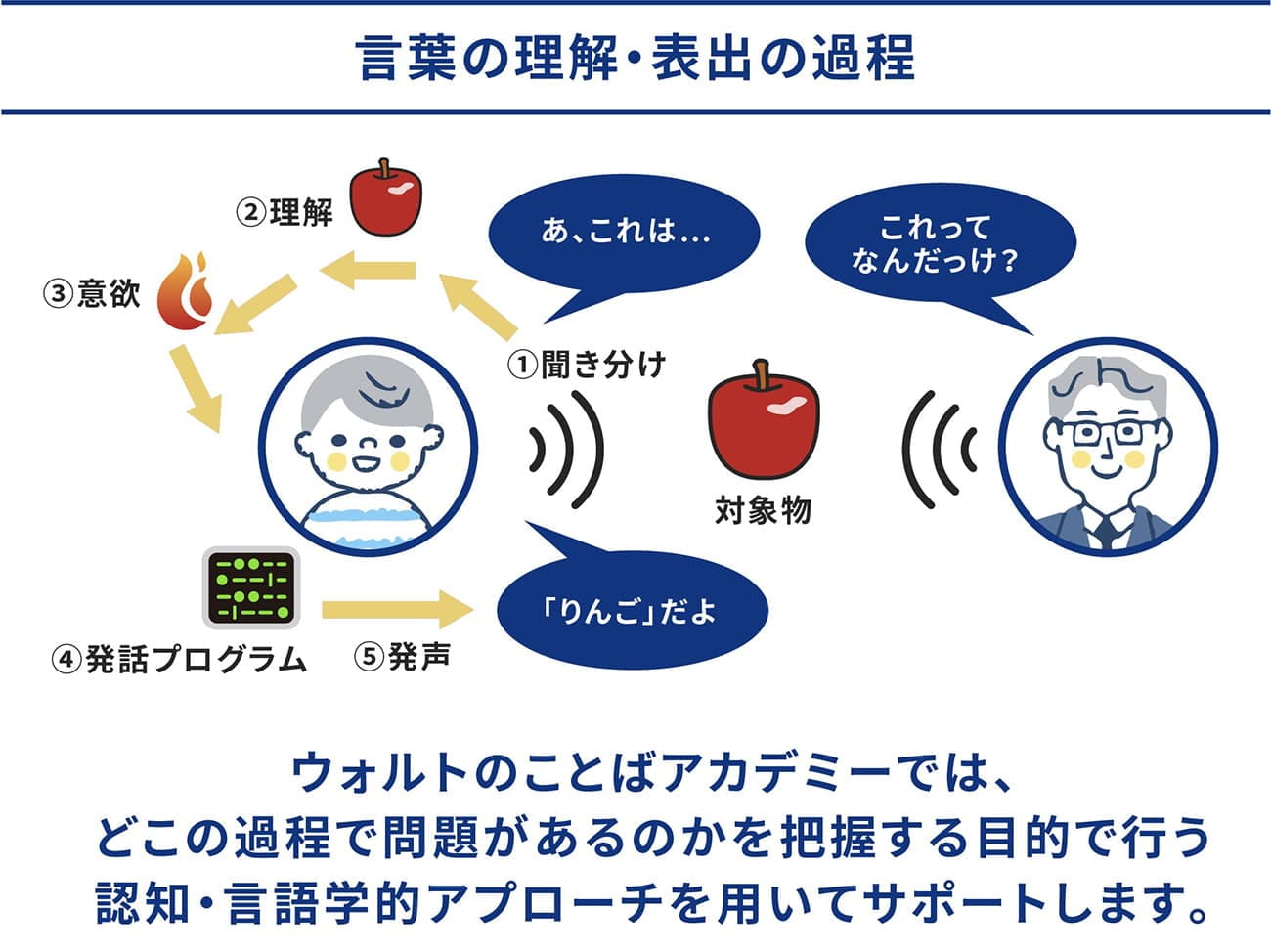

上記の①〜⑤はそれぞれ下図のように「言葉の発達に欠かせない3要素」に関連しており、ある音が発せられてからそれを理解し、(利用者様自身が)音を発するまでのそれぞれのプロセスを確認しています。