こちらのページでは

言語聴覚士について

解説をしています。

1 言語聴覚士とは

言語聴覚士(Speech-Language Pathologist)は、言語やコミュニケーション障害を持つ人々のための治療を行う専門家です。主な業務内容としては、以下のようなものがあります。

- 1.

-

言語障害の診断、評価、治療

言葉をうまく話せなかったり、理解することが難しい人に対して、診断や評価を行い、適切な治療を提供します。

- 2.

-

聴覚障害の診断、評価、治療

聴覚に障害がある人に対して、聴覚検査を行い、適切な補聴器やコミュニケーション技術を提供します。理解することが難しい人に対して、診断や評価を行い、適切な治療を提供します。診断や評価を行い、適切な治療を提供します。

- 3.

-

認知症や脳卒中などのリハビリテーション

言葉やコミュニケーションに障害がある人が、認知症や脳卒中などの疾患を患った場合、リハビリテーションを提供し、回復を促します。

- 4.

-

小児の言語発達支援

幼児期に言語発達に遅れが見られる場合に、適切な支援を行い、発達を促進します。

- 5.

-

コミュニケーション支援

高齢者や外国人など、言葉の壁がある人に対して、適切なコミュニケーション支援を行います。

- 6.

- 言語聴覚士は、病院や診療所、学校、福祉施設など、様々な場所で活躍しています。また、言語聴覚士は、医療保険の適用範囲に含まれるため、医療費の負担軽減にも役立ちます。

2

言語聴覚士は

日本に何人いるの?

日本における言語聴覚士の人数については、 厚生労働省が公表している情報によると、2020 年度末時点で約 24,000人程度です。 この数字は、 毎年少しずつ増加しており、今後も需要が高まることが予想されています。 ただし、

地域によっては専門家の不足が深刻化しているため、 特に地方都市や農村地域などでは、言語聴覚士の人数が不足しているという現実もあります。

子供で言語聴覚士が必要になる場合は、以下のような症状や状況が考えられます。

- 1.

-

言葉の発達に遅れがある場合

同年齢の他の子供と比べて、話す言葉の数や文法の理解などに遅れがある場合があります。 このような場合、 言語聴覚士が行う評価や治療で、 言語の発達を促すことができます。

- 2.

-

発音や口調が不自然な場合

子供の発音や口調が、 年齢や発達段階に比べて不自然な場合があります。このような場合、 言語聴覚士が行う診断や治療で、 発音や口調を改善することができます。

- 3.

-

聴覚障害がある場合

耳が聞こえにくい子供がいる場合、 言語聴覚士が聴覚検査を行い、適切な補聴器やコミュニケーション技術を提供することができます。

- 4.

-

脳卒中や外傷などによる後遺症の場合

病気やけがなどによって、言語機能に障害が残る場合があります。このような場合、 言語聴覚士が行うリハビリテーションで、機能の回復を促すことができます。

- 5.

-

自閉症スペクトラム障害(ASD) や注意欠陥・多動性障害(ADHD) などの発達障害の場合

これらの発達障害には、言語やコミュニケーションに関する問題が見られる場合があります。 このような場合、 言語聴覚士が行う支援で、 子供のコミュニケーション能力を向上させることができます。

- 上記のような場合には、言語聴覚士に相談することが望ましいです。 専門家の評価や治療により、 子供の言語やコミュニケーションの発達を促すことができます。

3

言語聴覚士を必要とする

子供は何人いるの?

日本における言語聴覚士を必要とする子供の人数については、 正確な統計データがありませんが、 厚生労働省の「言語聴覚士白書」によれば、 保育園や幼稚園などの0~5歳児を対象にした全国調査により、以下のような結果が報告されています。

- 1.

- 言語障害: 全児童の約5%にあたる約26万人

- 2.

- 言語遅滞: 全児童の約 10%にあたる約53万人

- 3.

- 発音障害: 全児童の約 6%にあたる約32万人

- 4.

- 聴覚障害: 全児童の約 0.1%にあたる約5,000 人

以上の結果から、言語聴覚士を必要とする子供の数は、少なくとも100万人を超えると推測されます。ただし、これらはあくまでも0~5歳児を対象とした調査結果であり、 幅広い年齢層に対して考えると、より多くの人が言語聴覚士を必要とする可能性があります。

4

言語聴覚士って具体的には

どんなことをしているの?

ここまでで言語聴覚士の数が年々増えていることや、多くは病院等の医療機関で働かれていることが分かりました。 では、言語聴覚士は療養時にどのようなことを行っているのでしょうか?

言語聴覚士と関わりはじめたばかりの利用者様の保護者の方からはときに 「言語聴覚士はいつもおもちゃなどで遊んでいるように見えるのですが、 本当に言葉の訓練をしているのでしょうか?」と質問されることがありますが、

実際には言語聴覚士は遊びを通してことばに課題をもつ利用者様のどのプロセスに課題があるかを判定することがよくあります。

言葉が出てこない理由の中に、

- ①

- 理解するプロセスに課題があるのか

- ②

- 発音するプロセスに課題があるのか

- ③

- 運動発達のどこかに課題はないのか等

様々な側面を遊びを通して現段階での発達レベルを評価しています。

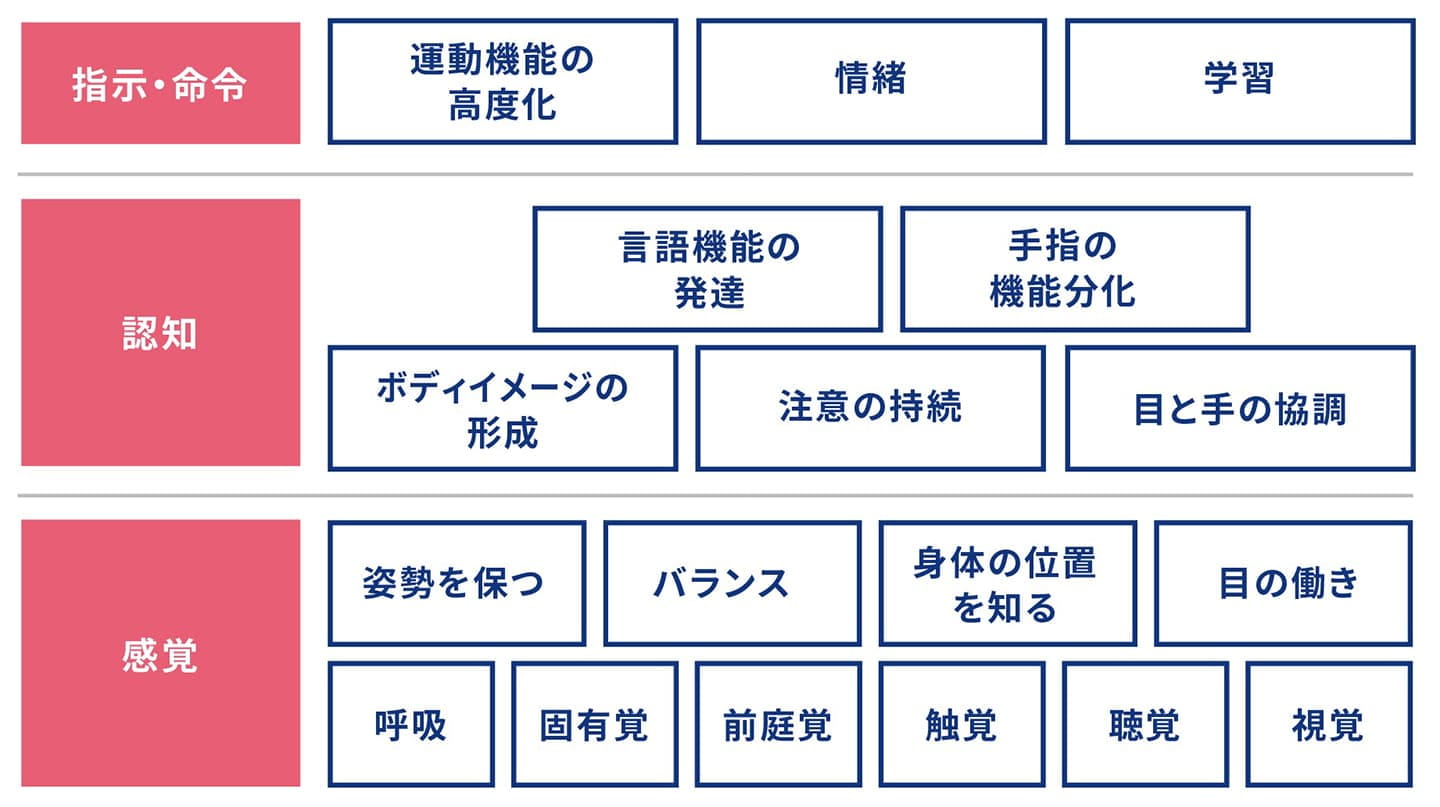

ここで大切なことは「感覚」 「認知」 「指示命令」といったそれぞれのプロセスは互いに関連をしており、例えば「バランス感覚がよくない(よくふらつく)」 「「疲れやすい」 といった「感覚」に課題のあるお子様は、 ことばについても遅れがちな傾向があります。

次のチェック項目はとくに運動発達について、 日常生活で目につきやすい点です。 もし気になる場合には一度お問い合わせをいただけましたら、 経験豊富な言語聴覚士がアドバイスをさせていただくとが可能です。

お子さんの運動発達をチェック

- ・

- 月齢が1歳半を過ぎたのにまだ歩き出さない

- ・

- 何もないところでよく転ぶ

- ・

- 極端に疲れやすい

- ・

- 体幹の弱さや、低緊張(姿勢保持が難しい、椅子に正しく寄りかかることが難しい)が目立つ

5

ことばの発達を考える上で

大切なこと

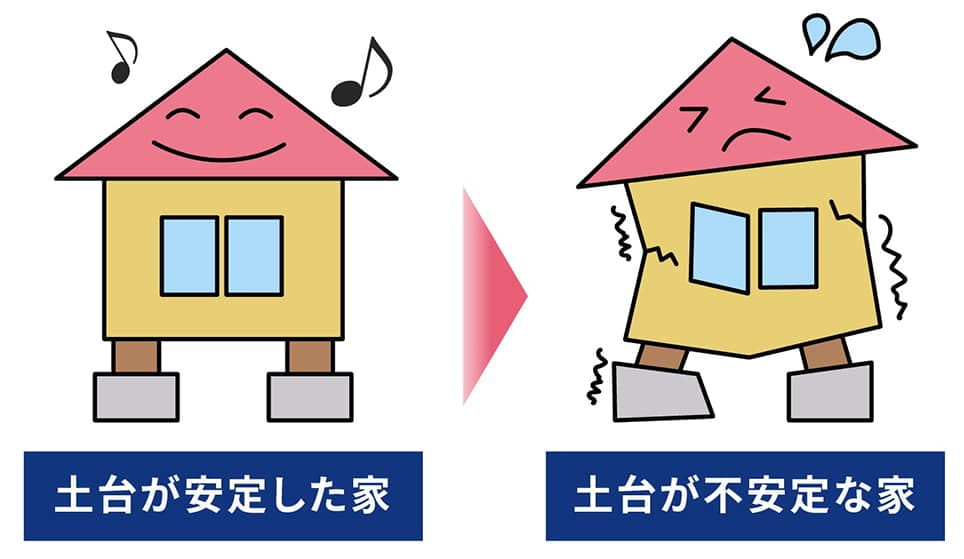

発達に飛び級はありません。上図の通り、建物の下の基盤を頑丈にして積み木をくみ上げていくイメージが必要です。基盤が緩いとその上にどんな立派な構造物をつくろうとも、強い建物をくみ上げることはできません。

発達に飛び級はありません。

ピラミッドの下の基盤を頑丈にして積み木を積み上げていく

イメージが必要になります。

上記のイラストでも分かるように

基盤が緩いと

積みあがることは難しいのです。